問題3Aは音声に関する問題です。

(1)声帯振動

声帯振動とは、簡単に言うと「のどの震え」です。有声音は声帯を振動させて出る音で、無声音は声帯を振動させません、

- 有声音: 例:母音、「が」「ざ」「だ」「ば」「な」「ま」「ら」

- 無声音: 例:「か」「さ」「た」「は」「ぱ」

さて、選択肢です。選択肢3「耳をふさいで発音してみる」ときに聞こえる音は、骨伝導と呼ばれるものです。耳を塞いで、無声音(k)→有声音(g)と発音してみましょう。有声音を発音しているときは、無声音のときよりも音が頭に響きませんか?

他に声帯の振動を感じる方法として、喉に手を当てて振動を確認する方法があります。これは、一番有名なので、簡単すぎて選択肢には入らなかったようですね。

選択肢1は、中国語の発音にある「有気音」と「無気音」を区別する方法です。選択肢2は、鼻から息を抜くは鼻音のことです。選択肢4は、鼻音の確認方法です。鼻音は、[m][n][ɲ][ŋ][N]がありますが、鼻をつまんでな行を発音すると、つまったような感じがします。

よって、答えは3です。

(2)母音の無声化

母音が無声化する条件

- 母音「i」「u」が、無声子音に挟まれた時

例:ネクタイ(nekutai) uが無声化する。 - 無声子音に「i」「u」がついた音が、語末あるいは文末に来た時

例:犬が好きです。(sukidesu) uが無声化する。

選択肢を見ていきましょう。

1 方言差が大きく、例えば東京方言では無声化が起こりやすい。

→母音の無声化は東京方言で多いので○。よって、答えは1です。

2 母音が無声化しても、アクセント核の位置には影響を与えない。

→<確認中>

3 一つの語の中に無声化し得る環境が連続する場合、いずれも無声化する。

→例:きつつき(kitsutsuki) 母音の無声化は連続せず、赤字iuのみ無声化します。これは、連続して無声化すると、聞き取りづらいからです。よって×。

4 母音が無声化するかしないかは、発話の意味理解に影響を与える。

→例文のように、「犬が好きです。」の語末「u」が無声化しても意味は変わらないので×。

(3)ア、イ組み合わせ

(2)と同様、母音が無声化する条件がわかっていればOKです。

(ア)無声子音は、[ɸ]と[ç]です。[ɾ]はら行、[n]はな行なので、有声音だとすぐわかります。母音が無声化するのは、無声子音に「i」「u」がついた音が、語末あるいは文末に来た時なので、(イ)は「文末」です。よって、答えは4です。

(4)広母音や中母音が無声化する例

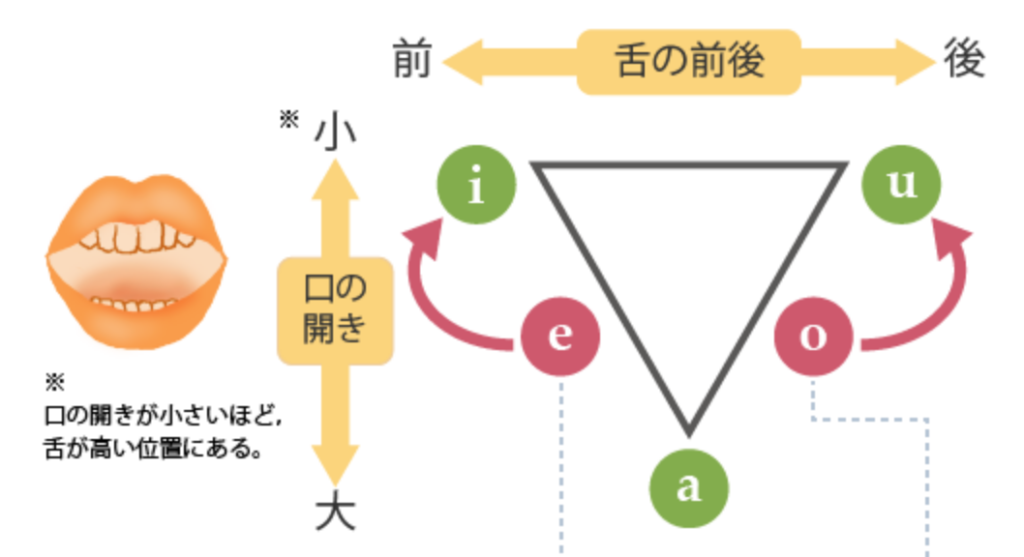

まず、母音の種類を復習しましょう。

- a :非円唇低母音(広母音)

- i :非円唇前舌高母音(狭母音)

- u :非円唇後舌高母音(狭母音)

- e :非円唇前舌中母音(中母音)

- o :円唇後舌中母音(中母音)

広母音、中母音が無声化する例 <作成中>

(5)「連濁」 ⚠︎不適切なもの

この問題は、不適切なものを選びます。適切なものを選ばないよう注意です!

1 時代によって、連濁の有無が変わる

→は行→ば行の連濁は、歴史において唇音退化の影響です。例:切り花(きりばな)、人々(ひとびと)よって、○。

2 並列的な関係の場合、連濁が起こりやすい。

→(×)やまかわ(山と川)→やまがわ、(○)あおそら(青い空)→あおぞら

並列的な関係よりも、青空のように、修飾関係の場合のほうが連濁が起きやすい。よって、×。

3 後部要素に連濁が含まれる場合、連濁が回避されやすい。

→例:合鍵→(×)あいがぎ、春風→(×)はるがぜ、まちがい探し→(×)まちがいざがし

複合語の後部要素に濁音が含まれている場合、連濁は起きにくいです。これは、ライマンの法則と呼ばれています。(例外:なわばしご) よって、○。

4 漢語と外来語に比べて、和語のほうが連濁が起こりやすい。

連濁のルール

- 和語が合わさる場合、原則として連濁する。

- 漢語・外来語が合わさる場合、原則として連濁しない。

漢語や外来語は、基本的に連濁しません。例えば、国際交流(国際+交流)は、こくさいこうりゅうです。ビデオカメラ(ビデオ+カメラ)は、ビデオカメラとなり、連濁しません。よって、○。

よって、答えは2です。